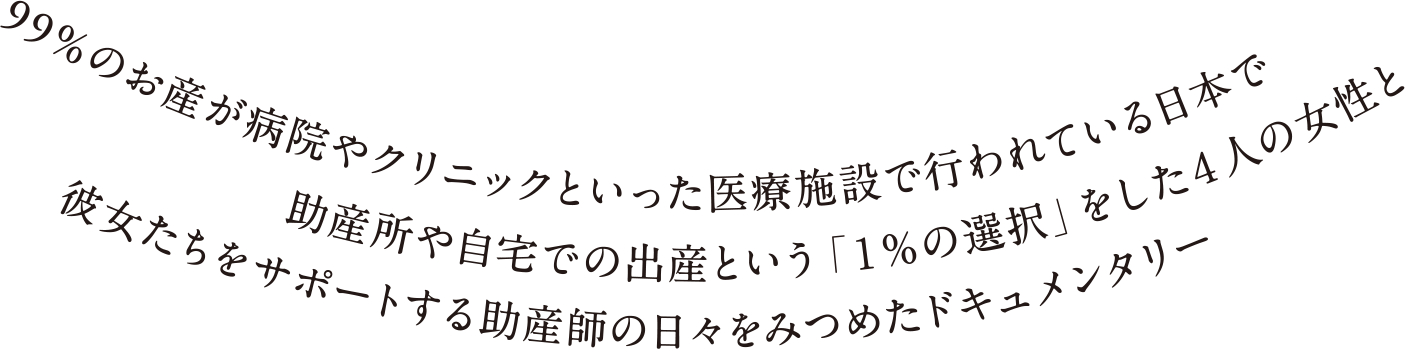

あまり知られていない助産所という場所。そこでは助産師が医療機関と連携し、妊娠、出産、産後と子育ての始まりまで、一貫して母子をサポートしています。健診のたびに顔を会わせ、お腹にふれ、何気ない会話を交わす。妊婦と助産師はささやかな時間を積み重ね、信頼関係を築き、命が生まれようとする“その時”をともに待ちます。

初めてのお産に挑む人、予定日を過ぎても生まれる気配のない人、自宅での出産を希望する人、コロナ禍に病院での立ち合い出産が叶わず転院してきた人。都内にある二つの助産所を舞台に4人の女性のお産を撮影したのは、本作が初監督作品となる吉田夕日。第一子を病院で、第二子を助産所で出産した経験から、助産師の仕事とその世界をもっと知りたいと本作の制作を決意しました。

この映画で描かれるのは助産所や自宅での自然分娩です。しかし、大切なのは場所や方法を問わず、命を産み、育てようとする女性のそばに信頼できる誰かがいる、ということ。近年、さまざまな理由によりお産を取りやめる助産所が増えています。社会が多様化し、選択肢がひろがる一方で、失われつつある“命の風景”をみつめた4年間の記録です。